Ultrasons thérapeutiques : En quoi l’histotripsie diffère-t-elle des ultrasons classiques ?

Longtemps cantonnés à des usages diagnostiques, les ultrasons ont franchi une nouvelle étape en devenant des outils thérapeutiques à part entière. Utilisés dans des domaines aussi variés que la kinésithérapie, l’oncologie ou la chirurgie non invasive, les ultrasons se déclinent aujourd’hui en plusieurs technologies dont les effets et les applications diffèrent sensiblement. Parmi elles, l’histotripsie se distingue comme une avancée majeure, reposant sur des principes physiques uniques qui révolutionnent l’approche des traitements non invasifs. Mais qu’est-ce qui différencie l’histotripsie des ultrasons thérapeutiques classiques ? Comment cette technologie transforme-t-elle notre façon d’intervenir dans les tissus profonds, et pourquoi suscite-t-elle un tel intérêt dans la recherche médicale ? Cet article vous propose une immersion dans l’univers des ondes acoustiques médicales pour mieux comprendre les particularités de l’histotripsie face aux autres formes d’ultrasons thérapeutiques.

Bien comprendre les différents types d’ultrasons utilisés en thérapie

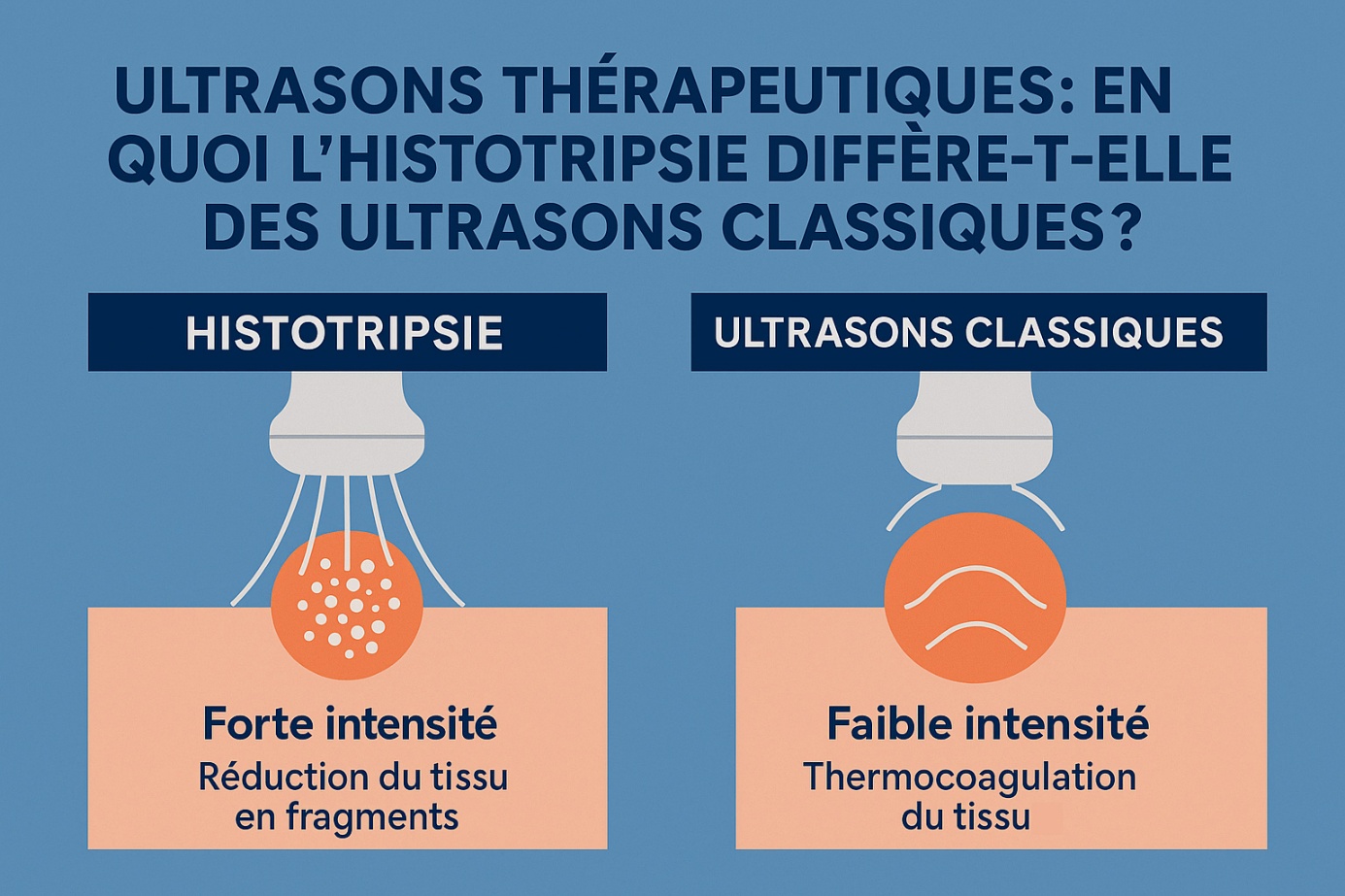

Avant d’aborder les spécificités de l’histotripsie, il est utile de rappeler que le terme « ultrasons thérapeutiques » recouvre en réalité plusieurs technologies bien distinctes. Si toutes reposent sur la propagation d’ondes acoustiques à haute fréquence, elles varient profondément en termes de fréquence utilisée, intensité émise, durée d’application, mais surtout mode d’interaction avec les tissus biologiques.

Ces différences techniques traduisent des objectifs cliniques eux-mêmes variés : soulagement de la douleur, stimulation de la cicatrisation, ablation de tissus pathologiques ou encore fragmentation ciblée de masses tumorales. Pour y voir plus clair, on peut classer les ultrasons thérapeutiques en deux grandes familles, selon leur mécanisme principal d’action :

- Les ultrasons à effet thermique, comme le HIFU (High Intensity Focused Ultrasound), qui concentrent l’énergie acoustique sur une zone restreinte du corps pour en élever localement la température jusqu’à provoquer une nécrose thermique ou une coagulation des tissus visés. Cette technologie est particulièrement utilisée dans le traitement de certaines tumeurs solides, mais aussi pour des troubles fonctionnels comme l’adénome de la prostate ;

- Les ultrasons à effet mécanique, à l’image de l’histotripsie, qui utilisent des ondes d’une intensité extrême mais de très courte durée pour provoquer des effets mécaniques violents dans le tissu cible, via la cavitation acoustique. Contrairement à l’effet thermique, cette approche ne repose pas sur un échauffement, mais sur l’action destructrice de bulles implosant à haute énergie.

À côté de ces techniques de pointe, on retrouve également des applications plus classiques des ultrasons thérapeutiques, comme en kinésithérapie. Dans ce contexte, les appareils émettent des ondes de faible intensité (autour de 1 MHz) sur des durées prolongées. L’effet recherché est un léger réchauffement tissulaire qui améliore la circulation sanguine locale, détend les fibres musculaires et favorise les processus de réparation cellulaire. Bien que largement répandus, ces traitements restent relativement superficiels et n’agissent pas en profondeur.

Dans un registre plus avancé, le HIFU combine des fréquences plus élevées et une énergie focalisée pour atteindre des zones profondes. Son efficacité repose sur la montée en température induite, capable de provoquer une destruction ciblée sans incision. Toutefois, cette approche implique des risques thermiques, notamment dans les zones sensibles, et demande une précision extrême pour éviter d’endommager les tissus sains environnants.

Face à ces limites, l’histotripsie se distingue nettement. Cette technologie émergente repose sur une intensité acoustique bien plus élevée, mais délivrée sous forme d’impulsions ultracourtes. Elle déclenche des effets mécaniques à l’échelle microscopique, sans produire de chaleur notable. Le phénomène de cavitation contrôlée permet de fragmenter sélectivement des tissus pathologiques, tout en préservant l’intégrité des structures voisines. La précision est telle que l’on peut cibler un volume de quelques millimètres cubes, avec un impact minimal sur l’environnement biologique immédiat.

C’est précisément cette différence de mécanisme (thermique d’un côté, mécanique de l’autre) qui confère à l’histotripsie son potentiel thérapeutique unique. En s’affranchissant des effets de chaleur, elle ouvre la voie à des traitements plus sûrs, reproductibles et applicables à des zones jusque-là difficiles d’accès. Elle représente ainsi une alternative sérieuse, et dans certains cas une révolution technique, face aux méthodes traditionnelles par ultrasons.

Les spécificités physiques et biologiques de l’histotripsie

La grande innovation de l’histotripsie repose sur l’exploitation maîtrisée d’un phénomène physique bien connu mais rarement utilisé en médecine thérapeutique : la cavitation acoustique. Ce phénomène, longtemps considéré comme un effet secondaire indésirable dans les applications ultrasonores, est ici transformé en un outil thérapeutique de haute précision. Grâce à une ingénierie acoustique avancée, l’histotripsie permet de transformer l’énergie des ultrasons en un processus de destruction tissulaire ciblé, efficace et non thermique.

Une action mécanique, non thermique

Contrairement aux technologies comme le HIFU ou la radiofréquence, qui provoquent une montée en température afin de détruire les tissus par coagulation, l’histotripsie agit sans générer de chaleur notable. Elle repose sur l’émission d’impulsions ultrasonores extrêmement intenses et très brèves – de l’ordre de quelques microsecondes – qui déclenchent une cavitation contrôlée dans les tissus ciblés.

La cavitation acoustique consiste en la formation rapide de bulles microscopiques de gaz dans un liquide ou un tissu biologique soumis à une pression acoustique élevée. Ces bulles, en se dilatant puis en implosant sous l’effet des ondes successives, libèrent une énergie mécanique brutale, capable de fragmenter les membranes cellulaires, désorganiser la matrice extracellulaire et détruire les structures intracellulaires.

Ce mécanisme ne s’accompagne ni de combustion, ni de nécrose thermique, ce qui limite fortement les effets secondaires. Il est particulièrement adapté aux tissus situés à proximité de structures sensibles (vaisseaux sanguins, nerfs, voies biliaires, etc.), là où une montée de température pourrait entraîner des lésions irréversibles.

De plus, cette absence de chaleur permet d’éviter la dénaturation des protéines et la libération de substances inflammatoires qui peuvent accompagner la destruction thermique des tissus. L’histotripsie apparaît ainsi comme une technique plus respectueuse de l’environnement biologique immédiat et plus prévisible en termes de réponse tissulaire.

Une précision exceptionnelle

L’un des atouts les plus impressionnants de l’histotripsie réside dans sa capacité à cibler des volumes tissulaires avec une précision submillimétrique. Cela est rendu possible par un réglage extrêmement fin des paramètres acoustiques : fréquence porteuse, amplitude des impulsions, nombre de cycles par impulsion, cadence d’émission, durée totale de l’exposition, etc.

Cette maîtrise permet de créer un champ acoustique focalisé, où l’énergie se concentre uniquement à l’endroit souhaité, sans irradiation des zones périphériques. Cette précision est renforcée par l’utilisation de matrices de transducteurs multivoies, capables d’ajuster dynamiquement la focalisation du faisceau acoustique en fonction des mouvements ou de l’anatomie du patient.

Pour garantir la sécurité et l’efficacité du traitement, l’histotripsie est systématiquement guidée par imagerie médicale en temps réel. L’échographie est le plus souvent utilisée, notamment pour sa rapidité et sa portabilité, mais l’IRM peut également être employée dans certains contextes cliniques, offrant une résolution anatomique supérieure.

Cette imagerie permet à l’opérateur de suivre l’évolution de la lésion en direct, de repositionner le foyer si nécessaire, et d’interrompre le traitement instantanément en cas d’anomalie. Cette boucle de rétroaction continue confère à l’histotripsie une grande fiabilité dans le cadre de protocoles thérapeutiques exigeants.

Une approche sans incision, ni sonde, ni rayonnement

L’histotripsie se démarque aussi par son caractère entièrement non invasif. Contrairement aux approches chirurgicales ou mini-invasives, elle ne nécessite aucune pénétration corporelle : ni aiguille, ni endoscope, ni cathéter. Les impulsions ultrasonores sont délivrées à travers la peau à l’aide d’un applicateur externe, sans provoquer d’ouverture cutanée ou de lésion de surface.

En parallèle, l’histotripsie ne fait appel à aucun rayonnement ionisant, contrairement à la radiothérapie ou à certaines techniques d’imagerie interventionnelle. Cela en fait une solution particulièrement intéressante pour les patients fragiles, les jeunes ou les personnes exposées à des risques cumulés de radiation.

Les bénéfices pour le patient sont multiples :

- Absence de douleur pendant et après l’intervention, la destruction tissulaire étant réalisée à distance, sans contact ni choc thermique ;

- Pas de cicatrice, ce qui est un critère important dans certaines localisations anatomiques ou pour des raisons esthétiques ;

- Récupération rapide, avec une reprise des activités souvent possible dès le lendemain, voire le jour même ;

- Réduction du risque infectieux, en supprimant toute brèche cutanée ou introduction de matériel étranger dans le corps.

Ce modèle de soin non invasif correspond parfaitement aux nouvelles attentes en santé : moindre hospitalisation, minimisation des effets secondaires, personnalisation du traitement et amélioration de la qualité de vie. Il ouvre également la voie à des traitements ambulatoires, facilitant l’accès aux soins pour des patients vivant loin des centres hospitaliers spécialisés.

À l’heure où la médecine évolue vers des approches plus ciblées et respectueuses de l’organisme, l’histotripsie s’impose comme une réponse technologique particulièrement adaptée aux défis actuels. Elle conjugue la rigueur scientifique, la sécurité du geste et la performance thérapeutique, tout en s’affranchissant des limites des technologies antérieures.

Je m’appelle Lindsey, rédactrice spécialisée dans le bien-être, les solutions naturelles et les modes de vie plus sains. Depuis plusieurs années, je partage avec passion des contenus utiles, accessibles et ancrés dans le réel, pour celles et ceux qui veulent mieux vivre, tout simplement.

J’écris comme je vis : avec curiosité, douceur et sincérité. Mon but ? Vous aider à faire des choix éclairés, à votre rythme, sans pression ni discours idéaliste.